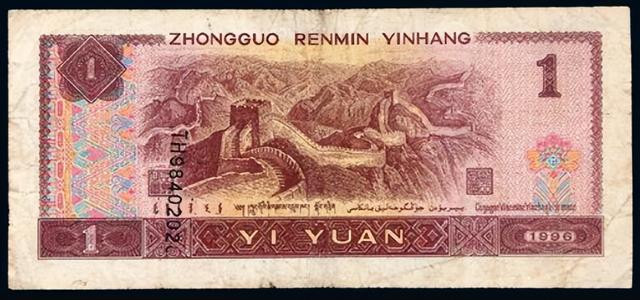

在纸币收藏领域,许多看似普通的面额与版本,往往因为某个极为罕见的错版特征而“一夜爆红”。这其中,1996年版1元纸币就是一个典型代表。原本,这枚纸币因发行量大、流通时间长,一度在收藏圈中处于“边缘地带”,但近期一张仅20分评级的“双错版”96年1元纸币,却在拍卖预展中被估价高达2.2万元,令人震惊,也再度引发了藏友们对“错版币”板块的高度关注。

首先我们从整体行情看起。1996年版1元纸币属于第四套人民币系列,作为面额中最常见的一种,其流通历史超过20年,直至2018年才正式退出市场。目前来看,普通全新品的96年1元纸币价格约为3元左右,涨幅不算夸张,属于入门级收藏品种,适合初学者收集“百枚刀”“冠号全”“连号”等基本品类。然而,在这张估价高达2.2万元的错版币面前,普通币的价值可谓“九牛一毛”,究竟是什么让它身价陡增?

答案在于:它不是普通币,而是一枚罕见的“双错版”纸币。

据拍卖行信息,这张纸币具备两个极其少见的印刷错误:一是正面的冠号出现严重漏印,导致整串冠号几乎无法辨认;二是该冠号意外地“转印”到了纸币背面,形成一种背面误印图案。此外,更为奇特的是,其冠号的最后一位数字“1”,在移印过程中未能完整显现,呈现出“断号”状态。这种“漏印+移印+断号”的三重特征,极其罕见,极大提升了该纸币的独特性与稀缺性。

在错版币的收藏逻辑中,“稀缺+明显+不可复制”是三大核心要素。首先是“稀缺”,并非所有印刷失误都能流入市场,大多数都会在印制厂内被人工筛除,因此每一枚成功“逃逸”的错版币都是极少数的意外。其次是“明显”,错版特征必须清晰、独立存在,能够被非专业人士轻松辨别。最后是“不可复制”,即非人为伪造或后期处理,而是印制流程中自然形成的工艺错误。正是这三点,决定了错版币是否值得收藏,以及能否在市场中获得溢价。

这张96年“双错版”1元纸币正是符合上述全部特征:错印部位清晰醒目,错误形式罕见独特,保存状态虽仅20分,但足以验证其“原生状态”。特别是在当前评级纸币收藏日趋理性的大背景下,这样一枚具备高度辨识度与极低存世量的纸币,堪称“标本级”的存在,其估价自然水涨船高。

当然,这种高估值并不意味着所有的错版纸币都能轻松变现或拍出高价。关键在于两个方面:一是市场认知度,即该错版类型是否被广泛接受与认可;二是错版本身的视觉冲击力与辨识度,越明显的错印越具交易潜力。很多时候,一些轻微偏移、色差、模糊边角等印刷瑕疵并不构成真正意义上的“错版”,在市场上也难以获得溢价。

这就提醒广大藏友,在面对错版纸币时应做到“三看”:一看版式与年份,了解该币是否存在过已知的错版记录;二看特征是否明显且非人为造成;三看市场成交记录,避免被高估或虚高宣传误导。对于确实具备独特错版特征的纸币,应优先考虑送评级封装,提升其在市场中的流通性与权威性。

结尾总结:

1996年版1元纸币,在收藏市场长期处于低位,但随着一张“双错版”纸币拍出2.2万元估值,它的价值被重新定义。这不仅是对错版币收藏逻辑的最好诠释,也提醒我们:每一张纸币背后,都可能藏着被忽略的稀世珍品。关键在于你是否拥有“识宝”的眼力与对细节的敏感。当下,正是整理老纸币、细看错版线索的好时机——你手中的普通纸币,也许正是一份被低估的财富。